Wenceslaus Hollar (17th century) 複数言語約聖書の表紙 In Wikimedia Commons

すでに司馬遼太郎氏の『オランダ紀行』でも再三述べられているのですが、現代オランダ人は、英語話者の割合が非常に多いです。ビジネスともなればネイティブと遜色ありません。ヨーロッパでは国によってそれぞれ国語が違いますが、その地理的な関係から、近隣数カ国の言葉を普通に使えるマルチリンガルはたくさん居ます。言語体系の全く違う日本人としてはうらやましいところですね。現代と単純に比較するわけにはいきませんが、17世紀人もなかなかにマルチリンガルです。

ヨーロッパ人名

ヨーロッパ各国では、同じ人物でも国によって名前の読み方が違います。…と書くと、知っている人にとっては当たり前の話で、知らない人にとっては何のことやらでしょう。日本人が中国人の人名を日本語読みするのと、なんとなく似たようなイメージと考えてください。日本では「諸葛亮」は中国語読みの「じゅーがーりゃん」ではなく、日本語読みで「しょかつりょう」と読みますよね。

Cornelis Visscher (1649) フレデリク=ヘンドリクの肖像 In Wikimedia Commons

具体的にみてみましょう。たとえば、オランイェ公フレデリク=ヘンドリクはスタットハウダーとしていろいろな外国の要人と会っていますが、彼らがその母国語でフレデリク=ヘンドリクを呼んだとしたら、それぞれ以下のようになったはずです。かなり印象が違いませんか? この肖像にはラテン語で「フレデリクス=ヘンリクス Fredericvs Henricvs」と書かれています。

- 甥のプファルツ選帝侯フリードリヒ五世 → 独語で「フリードリヒ=ハインリヒ Friedrich Heinrich」

- フランス国王アンリ四世 → 仏語で「フレデリク=アンリ Frédéric Henri」

- イングランド国王ジェームズ一世 → 英語で「フレデリク=ヘンリー Frederick Henry」

- スペインのスピノラ将軍(ジェノヴァ出身) → 伊語で「フェデリコ=エンリコ Federico Enrico」

- 南ネーデルランド総督イザベラ → 西語で「フェデリコ=エンリケ Federico Enrique」

- スウェーデン国王グスタフ二世アドルフ → 瑞語で「フレドリク=ヘンリク Fredrik Henrik」

このような西洋人名対照表は、ちょっと検索すれば詳しいものがたくさん出てきますし、単に見ているだけでもとても面白いのですが、歴史人名に関してはこれをよく理解したうえで読まないと、「誰?」となったり、とんでもない勘違いをすることもありますのでご注意。ちなみに、オランダ語の歴史の本で「Lodewijk XIV」はフランスのルイ十四世のこと、「Jacob I」はイングランドのジェームズ一世のことです。ただ、逆に最近の英語の本だと、フレデリク=ヘンドリクのことは「Frederick Henry」ではなく、「Frederik Hendrik」とオランダ語綴りのまま書いているものも見かけるようになりましたね。

近世オランダ人の言語

貴族の言語

16-17世紀のヨーロッパの貴族は母国語のほかに、男子はラテン語、女子はフランス語の教育を受けました。が、オランダ・ドイツ・イングランドあたりの貴族の場合、日常的な便宜上、男子も公用語に準じるフランス語が必須だったと思われます。国をまたいだ書簡がフランス語だったり、条約など複数人の署名が必要な書類では、貴族のサインはフランス語綴りで書いてあったりするものがよく見られます。たとえば『十二年休戦条約』上のナッサウ伯ウィレム=ローデウェイクのサインは、仏語で「ギョーム=ルイ」になっています。現代同様、近隣の複数の言語を使えるマルチリンガルも多いです。

本文は蘭語ですがマウリッツ(左最下段)・フレデリク=ヘンドリク(右中段)のサインはいずれも仏語です In Wikimedia Commons

往復書簡類などを見ると、ひとりの差出人による複数言語の手紙が存在しており、差出人・受取人の関係が同じ場合でも複数言語で書かれていることも頻繁にあります。どういう場面で言語を使い分けているかはよくわかりません。自筆かどうか(代筆の場合秘書の得手不得手?)や、私的ではなく公的な性格を帯びているもの、または他に複数人の読者を想定している、等も関係しているかもしれません。一通の手紙の中に、複数言語混じりで書かれたものまであります。

ところで、上記のウィレム=ローデウェイクやフレデリク=ヘンドリク、果てはオランダの「祖国の父」と呼ばれるウィレム沈黙公まで、オランダ語が不得手だったなんて書かれた資料もあります。一部なので真偽のほどは不明ですが、当時は書くと話すは別物なので、どちらか一方が苦手だった、ということかもしれません。

逆に貴族の姫君などは、嫁ぎ先の言語に染まらないことがプライドでもありました。プファルツ選帝侯フリードリヒ五世に嫁いだイングランド王女エリザベス・ステュアートは、はじめハイデルベルク、のちプラハを経てハーグに暮らしますが、ドイツ語もチェコ語もオランダ語も「話さない」ことを誇りとしていました。それでも周りの侍女は自国から連れてきた者たちですし、夫君もフランス語が話せるので、日常生活には全く支障がないのです。

軍隊の言語

1590年代以降組織されたオランダ軍は、オランダ人(オランダ語)・フリース人(フリース語)・イングランド人(英語)・ドイツ人(ドイツ語)・フランドル人(オランダ語またはフランス語)・フランス人/スイス人(フランス語)・スコットランド人(スコットランド系諸言語)などからなる超多国籍軍です。基本的には兵士の出身地単位で組織され、たとえば「フリースラント連隊」等と呼ばれました。兵士への命令系統はとりあえずラテン語が標準とされましたが、母国語基準の連隊・中隊単位では、連隊長の判断で母国語が使われることも多かったようです。さすがにすべての兵士がラテン語を理解しているわけではなかったためと思われます。『武器教練』の英語版にも、当時の英語での命令の文言が記載されています。

Unknown (18-19th century) エリザベス女王の「ティルベリー演説」(歴史画) In Wikimedia Commons

よく歴史映画などでのハイライトとして、総司令官が全軍閲兵の際に演説をして兵を鼓舞するというエピソードがあります。しかし、それはあくまで、そこにいる兵の大半が英語や仏語を解している、つまり同じ言語グループに属しているからできることです。多国籍オランダ軍でそれをやろうと思ったら、各部隊の司令官が、総司令官の演説を逐一通訳しなければならないでしょう。八十年戦争期のオランダ軍では、攻囲戦が多いというその特徴からも、総司令官による演説はほとんど行われていません。(ウィレム沈黙公のドイツ挙兵の最初期ならあったかもしれません)。

市民の言語

蘭語で書かれたステフィンの『十進法』 In Wikimedia Commons

オランダの庶民は、もちろん基本的にはオランダ語を話します。学者のシモン・ステフィンは、「水夫にも読めるように」とのコンセプトで、自らの著作の多くをオランダ語で書いています。実際ナッサウ伯マウリッツは、ステフィンの航法と航海図を用いたうえで航海中の記録を提出するよう、すべてのオランダ船の船長に命じています。このことからもわかるように、農村部はともかく、少なくとも市民の識字率および学識は、貿易船乗組員が数学を理解することが期待される程度の高水準だったといえます。海運に従事する人々は、貿易のツールとしてさらに数ヶ国語(日本語などアジア系言語も含め)を使っていた可能性が高いです。

Johannes Vermeer (1657-1659) 窓辺で手紙を読む女 In Wikimedia Commons

裕福な市民は、貴族同様に男子はラテン語、女子はフランス語の教育を受けました。フェルメールは八十年戦争よりもやや後に活躍した画家ですが、三十数点しかない絵画の中でも、「女性と手紙」のモチーフを頻繁に用いています。ある程度の階級以上に限られた可能性が高いとはいえ、女性が当たり前のように文字の読み書きをするのが当時の日常文化であったことがわかります。女性用のラブレターの書き方マニュアルまで存在したとか!

郵便と通信の手段

Kupferstich (1616) アウグスブルクのタクシス郵便の「駅」 In Wikimedia Commons

郵便配達人

16世紀以降のヨーロッパの郵便事情といえば、皇帝マクシミリアン一世期にハプスブルク家お抱えとなったトゥルン=ウント=タクシス家が有名です。ヨーロッパ全域に郵便網を敷き、「駅」の概念を取り入れて、それまでに比べて迅速な配達を可能にしました。ですが、もとはハプスブルク家お抱え、ということは、プロテスタント国家であるオランダやドイツ領邦にとっては、いかに利便性の高い郵便網といえど使うことは憚られます。それにタクシス郵便が最も巨大で便利というだけで、書簡のやりとりは膨大な数であり、それを運ぶ郵便システム自体は他にも無数にあります。例えば1624年には、国王クリスチャン四世によって、従来デンマーク国内の諸島を結んでいた郵便船をまとめた「デンマークポスト」が設立されています。

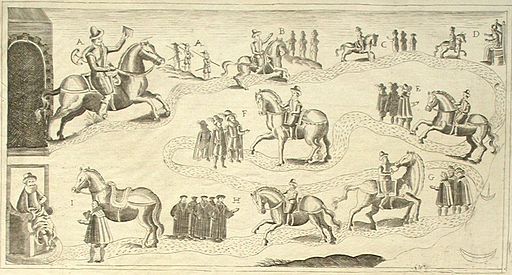

Unknown (17th century) 郵便配達人 In Wikimedia Commons

画像はどちらも三十年戦争期の郵便配達人です。左の配達人は胸に紋章もついていて、どこかの家あるいは団体専属の配達人とわかります。手に持っている細長い槍が配達人の目印です。防犯の意味も兼ねて犬を連れているのでしょうか。右はおそらく「流し」の配達人です。戦地の兵から家族への手紙の配達かもしれません。靴下留めの間にまで持てるだけの手紙を持っているので、一通いくらで請け負っているのでしょう。

Unknown (1620) 冬王を探す配達人のパンフレット In Wikimedia Commons

冬王を探せ! これはパンフレットについた挿絵で、ボヘミア王位を追われて亡命のため放浪しているフリードリヒ五世に手紙を届けるため、配達人があちこちを彷徨っている姿を描いています。王室の配達人なので徒歩ではなく馬で、角笛を持っています。角笛も配達人を表すモチーフで、ちょうどこの頃使われ始めたようです。

このように宛先人がどこにいるかわからない場合でも、手紙は(時間がかかるものの)案外本人の手元に届くようです。下は、フリードリヒ五世の長女エリーザベトと哲学者デカルトの文通を邦語訳した『デカルト=エリザベト往復書簡』。ここにもあるように、互いに転居を繰り返している場合でも、手紙はちゃんと転送されています。

この『デカルト=エリザベト往復書簡』の中でエリーザベトも書いているように、手紙は途中で開封されたり読まれたりするのが日常茶飯事でした。配達人が捕らえられて荷物が盗まれることもありますが、手紙本体が盗まれるというよりも、開封され写しが取られるということのようです。複数の配達人の手を渡るうちに、配達人たち自身が情報を売るために内容を読むということもあります。(なので手紙そのものが届かないことは少ないようです)。配達人が、その職業の性格上の当然の帰結として、諜報に携わるケースも少なくないことを示しています。

伝書鳩

Pisanello (15th century) In Wikimedia Commons

伝書鳩は数千年もの昔から使われている通信手段です。16-17世紀当時にも使われていました。とはいっても、日常的な手紙のやりとりというよりは、やはり戦時などの非常時に役立ちます。とくにオランダでは攻囲戦が多かったため、攻囲されている街の側と、援軍との間での情報伝達に使われました。撃ち落とされることを想定して、同じ内容の通信文を括りつけた2羽を飛ばすこともありました。

リファレンス

記事中に挙げた参考URL以外については以下のとおり。

- 佐藤弘幸『図説 オランダの歴史』、河出書房新社、2012年

- 桜田三津夫『物語 オランダの歴史』、中公新書、2017年

- 森田安一編『スイス・ベネルクス史(世界各国史)』、山川出版社、1998年

- 川口博『身分制国家とネーデルランドの反乱』、彩流社、1995年

- 栗原福也「十六・十七世紀の西ヨーロッパ諸国 二 ネーデルラント連邦共和国」『岩波講座 世界歴史(旧版)<15>近代2』、岩波書店、1969年

- ウェッジウッド『ドイツ三十年戦争』、刀水書房、2003年

- ウィルソン『オランダ共和国(世界大学選書)』、平凡社、1971年

- ヨハン・ホイジンガ『レンブラントの世紀―17世紀ネーデルラント文化の概観(歴史学叢書)』、創文社、1968年

- ヒュー トレヴァー=ローパー『ハプスブルク家と芸術家たち』 、朝日新聞社、1995年

- ヒュー トレヴァー=ローパー『絵画の略奪』 、白水社、1985年

- フロマンタン『オランダ・ベルギー絵画紀行―昔日の巨匠たち』 、岩波書店、1999年

- 山田弘明『デカルト=エリザベト往復書簡』、講談社、2001年