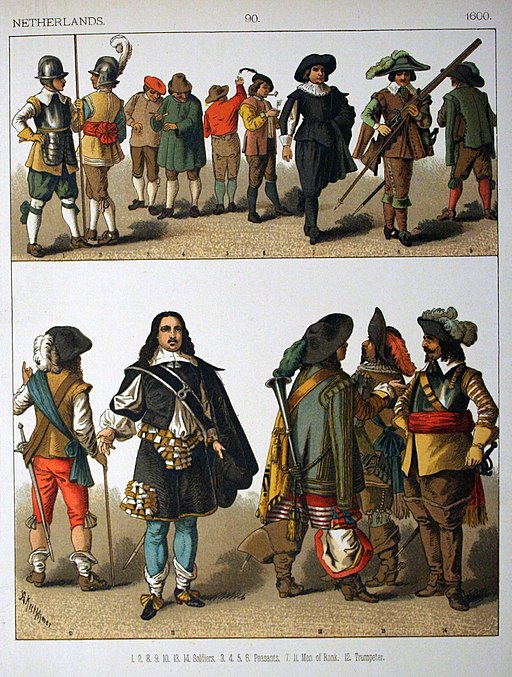

Costumes of All Nations (1882)

八十年戦争の期間は、文字通り80年間もあるので、ファッショントレンドも微妙に変わってきます。一部を除き、全体的には現代から見てもあまり違和感のない服装です。ウィキペディア英語版には、10年刻みの肖像画ギャラリーを付した、半世紀単位の一覧があります。

- 1550-1600 in fashion In Wikipedia, the free encyclopedia

- 1600-1650 in fashion In Wikipedia, the free encyclopedia

ここでもウィキメディアの肖像画を用いて、男性の服装の変遷を簡単に追ってみました。軍装については「八十年戦争期の軍装」「八十年戦争期の武器」を参照ください。画像はすべて「ウィキメディア・コモンズ」のパブリックドメイン画像です。

トップス

下着から上着まで。案外軍人はみんな鎧を着た格好で肖像に納まっているので、布を着た状態の絵を探すのにけっこう骨が折れました。

シャツとラフ

Unkown (1578-1579)

この時代から既にあるシャツは、白のリネン製。現在のクレリックシャツなどとほとんど形は変わらず、いちおう下着や寝巻の範疇ではありますが、今と同じで、シャツ一枚で人前に出てもOK。ただそれもおそらく屋内の私的空間に限ったことで、貴族がシャツ一枚だけ着た状態で描かせた肖像画はまずありませんし、兵士たちが余暇にギャンブルをしたり売春婦と戯れているような絵画でもシャツ一枚で描かれているものはほとんどありません。

画像の可愛げのない子供はナッサウ伯マウリッツ14歳の肖像。スリットの入ったシャツから直接肌が透けていますが、これくらいの肌の露出は当時でもとくに問題ないようです。また、シャツの上に直接胸甲(キュイラス)を着けています。これはちょっと痛そう。

そしてなんといっても特徴的なのは襟です。日本史だと天草四郎とか天正遣欧少年使節の絵でおなじみの、「ラフ」と呼ばれるひだのついた襟です。この襟は取り外しができて、個別に洗えます。現代のコートなんかについている、取り外しタイプのファー襟と同じようなイメージです。一定以上の経済力があれば、男も女も子供も誰でもつけています。薄着のときでも、鎧を着けていても、襟はラフです。画像のように、このラフと同じくカフスの部分にも、襟とおそろいのひだレースが取り付けられることも多いです。

(Workshop of) Michiel Jansz. van Mierevelt (ca. 1610/1632-1640)

時代が下って1620年頃になると、襟の形がかわってきます。画家ヴァン・ダイクがよく描いたことから、「ヴァン・ダイクカラー」と呼ばれるもので、現在の襟とそう遠くない形です。現在のものよりは襟そのものが大きく、レースで縁取られています。『三銃士』の挿絵などは大抵この襟で描かれています。画像は、オランイェ公フレデリク=ヘンドリクの若い頃とその約30年後。同じ画家ミーレフェルトが描いています。襟とカフスのかたちがだいぶ変わっているのがわかります。

ダブレットとガーメント

Giovanni Battista Moroni (ca. 1570)

ダブレットはシャツの上に着るもので、いわゆるスーツのジャケットにあたるもの。中世の頃から着られており、地位や経済力によって素材にこそ違いがあるものの、庶民から貴族まで着ていました。前はボタンで閉め、防寒の目的もあり、キルティングのように薄く詰め物がされています。高価なものはビロードや絹で作られていて、金糸・銀糸で刺繍がされたり、レースで装飾が施されたりしました。この画像も庶民代表・イタリア人の仕立屋です。着ているものの素材はシンプルで飾り気はありませんが、ダブレットの代表のようなわかりやすいデザインです。シャツ同様にやはり細かくスリットが入っています。

Unkown (17th century)

昔のヨーロッパでは、紋章学との兼ね合いからも、「色」には意味がありました。家、国、身分、所属、信仰などを色で表現することも多いです。ただ、ダブレットくらいは、けっこう何色を着ていても良いみたいです。この枢機卿王子フェルナンドは、カーディナルレッドのダブレットに、さらにハプスブルク色の赤の肩帯を掛けているので全身真っ赤っ赤です。おそらく、聖職出身であるという意味合いを強調するためにわざとやってるんでしょう。

Jakob de Monte (1591-1593)

ガーメントは、袖のない主に柔らかい皮革製の上着。ジャーキンともいいます。今で言うベストに近いですが、ダブレットの下ではなく上に着ます。いずれもウエストを絞ったVラインです。画像は神聖ローマ皇帝フェルディナント二世の子供時代。黒のダブレットに、濃ベージュのガーメントを重ねています。前ボタンは今のように上のほうを開けて着ていますね。バフ・コートもガーメントに分類されます。(バフ・コートについては「八十年戦争期の軍装」も参照ください)。

William Segar (1590)

イングランド女王エリザベス一世の寵臣エセックス伯ロバート・デヴァルー。このガーメントはレース製で、鎧の上から着ています。陣羽織っぽいイメージでしょうか。

外套

Unkown (16th century)

クロークと呼ばれる外衣は、マントというよりはケープのようなもの。袖はあったりなかったりし、あっても袖を通さずに羽織って着ることもあります。軍人の場合は動きやすさや乗馬時のことを考慮してか、腰からお尻が隠れる程度の丈のものが大半で、いわゆる足首までの長いマントはほとんど見ません。裏地はテンの毛皮が張られたりして、意外に暖かそうで実用性もあるのかもしれません。晩年のスペイン国王フェリペ二世の外套は、ファーでトリミングされていて、裏地はスペイン色でもある鮮やかな赤に仕立てられています。

Workshop of Michiel Jansz. van Mierevelt (ca. 1632)

もっと長い足首丈のガウンは、室内専門で着られました。老人あるいは聖職者、文化人などに特有のものと思われていたようです。「ガウンを着た奴ら」といえば、政治家を揶揄しています。このオランイェ公ウィレム一世は、既に戦場というよりも政治の場で活躍している頃です。鎧ではなく、組み紐が豪華なガウンを着用しています。このぴったりとした帽子も、屋内でのみかぶるタイプのものです。軍人が頭皮の保護のために、この帽子を下にかぶってから冑を着けることもあったようです。

Johannes Vermeer (ca. 1668-1669)

2011年に日本でも展示会がおこなわれたフェルメールの『地理学者』、同じく2015年初来日の左の『天文学者』もガウンを着ています。これは日本の着物をアレンジしたもので「ヤポンセ・ロック」といいます。ヤポン japon は日本のことですね。

ボトムス

いわゆるレッグウェア。と、それに付随する16世紀特有のアレ。

ホーズ

パンツ(ズボン)のこと。流行によって長さやかたちはさまざまで、ひざ下の長いものもあれば、短パンに詰め物をしたかぼちゃパンツ(英語でもpumpkin pantsっていうのね)的なものまであります。詰め物のないゆったりしたひざ下のものは、現代のバルーンタイプのカプリパンツにも似ています。ダブレットと同じ生地でつくられていることが多く、スーツのはしりともいえます。ただし、今のスーツのようなフルレングスはまだありません。

Unkown (1618-1620)

このイングランド国王ジェームズ一世はわかりやすい上下揃い。詰め物の有無は絵を見ただけでははっきりわかりませんが、「かぼちゃ」に比べれば不自然さの少ないホーズです。しかも今でも通用しそうな柄タイツ! このタイツやクローク(外套)の裏地まで色柄を合わせていて、当時でも相当おしゃれな部類に入るのではないでしょうか。

コッドピース

日本語訳だと「股袋」。説明の必要のない、まさにそのもの。もちろん保護の意味もあるのですが、要は男性のアピールです。リボンやフリルで飾り立てて詰め物で底上げしたり、ポケット代わりに財布などの持ち物や、果物などのおやつ(!)まで入れている場合もあったとか。ホルバインのヘンリー八世の肖像やティッツィアーノのカール五世の肖像はだいたいコッドピース付きです。そしてもともと派手な服装のランツクネヒトたちのモノがたぶんいちばんスゴいです。

Antonio Mor (16th century)

※但しイケメンに限る…ってわけにもいかないようです。若い頃のパルマ公ファルネーゼなどは、今から見てもかなりの美男子です。が、この下半身(それでもいくぶん控えめ)でなんだか台無し…。もっとも、当時はこれがさらに色男っぷりを際立たせていた、はずです。たぶん…。

寄せて上げてパッドまで入れてる現代女性とやっていることは何ら変わりないのですが、今これ穿けって言われたら、罰ゲーム通り越してほとんどセクハラですね。

Alonso Sánchez Coello (16th century) パルマ公をもう一枚…こちらのほうがあからさまにわかりやすい

このトレンドはどちらかというと16世紀前半から中盤までのもので、1570年初め頃にはほぼ終息しているので、オランイェ公ウィレム一世をはじめこのサイト内で扱っているオランダ人には、幸いにも(?)ほとんどこの姿で描かれている人物は居ません。

靴と靴下

ホーズの下にはストッキング(タイツ)やハイソックスをはいていて、ものによってはレギンスやトレンカに見えるものまであります。あまり現代から見ても違和感はありません。といっても、レッグウェアも靴も、現代だとどちらかというと女性の服装ですが…。ストッキングはもちろん今ほどのフィット性は無いので、靴下留め(ガーター)は必須です。

Frans Pourbus the younger / Robert Peake the elder (1610)

靴も現代(とはいえ女性もの)と比べてデザインには大差ないと言えます。ホーズの項に挙げたジェームズ一世やパルマ公ファルネーゼが履いているもののように、宮廷では今とあまり変わらないフラットシューズやパンプスです。1610-1620年代くらいころから、リボンやシューアクセサリーがついたヒールパンプス(ブーティに近い)も目立ってきます。画像はどちらも1610年、仏王太子ルイ十三世と英王太子ヘンリー=フレデリク、いずれも履いているのはシューフラワー付きのパンプスです。

Attributed to Peter Paul Rubens (1615-1632) / Pieter Nason (1666)

ブーツの場合は、左のオーストリア大公アルプレヒトのストレッチブーツ、右のナッサウ=ジーゲン侯ヨハン=マウリッツの編み上げブーツみたいなのを履いていることもあります。

ストレッチブーツはかなりぴったりしており、よーく見ると靴下留めならぬブーツ留めの紐が見えます。「フランス風」などとも呼ばれていて、おもに宮廷で履かれるものだったようで、見た目どおり脱ぎ履きにも手間がかかりました。このタイプはオランダ軍の将校には「ベッドから起きてすぐに馬に乗れないじゃないか」として好まれなかったとのこと。

Frans Luycx (1639) / David Teniers (circa 1652)

そんな軍人用の軍装のブーツはもうちょっとごつくて、履き口を折り返して裏革を見せた拍車付のブーツが主流です。ブーツにもシューフラワーがついている場合もあります。履き口にレースが見えているものは、裏打ちではなく靴下についているレースを見せていたり、ガーターのようにブーツを留めているものです。画像はポーランド国王ヴワディスワフ四世(左)とオーストリア大公レオポルト=ヴィルヘルム(右)。

髪型

男性の髪型とかぶりものです。

頭髪

Peter Paul Rubens (17th century)

個人的には大変好ましいことに、八十年戦争前半の時代の男性は大抵短髪です。軍人が長髪だと、冑の中が蒸れて大変なことになりそうです。頭の先から爪先までフルアーマー着用がデフォルトのスピノラ将軍もかなりの短髪です。前髪はつくらず後ろになでつけるか、流す必要もないほど短くしています。ラテン系のほうが、より短く刈り込んでいるイメージがあります。これも現在の男性の髪型とほとんど違和感ない部分です。

Attributed to Jan Antonisz. van Ravesteyn (1610-1620)

といって、ナッサウ伯ウィレム=ローデウェイクのように若い頃から完全に剃ってしまうのは、当時でもめずらしかったようです。残念ながらウィキメディアには、ウィレム=ローデウェイクが坊主になっている画がありませんでした。画像は、ナッサウ伯ユスティヌスではないかとされている「ある男性の肖像」。(こちらは剃ってるというより単に薄いだけのような気も)。

Anthony van Dyck (1637)

17世紀に入ると、肩の長さ、肩下、とだんだん長くなってきて、前髪も切りそろえる場合も出てきます。軍人のかぶりものが、冑から帽子にシフトしてきたのも原因かもしれません。画像はプファルツ選帝侯フリードリヒ五世の息子、ライン宮中伯カール=ルートヴィヒとループレヒトの兄弟の少年時代を描いたもの。前髪もあり、肩下のロン毛です。地毛だと思います。これがさらに1640年以降になると、カツラが主流になっていきます。カツラの文化が始まったのは、ルイ十三世の若禿げ隠しからと言われています。

Karel van Mander (17th century) / Paulus Moreelse (1619)

変わったところでは、デンマーク国王クリスチャン四世のように、個性的な片三つ編みなんて髪型もありました。「ポーリッシュ・プラット」と呼ばれるスタイルですが、トラディショナルなものはそれはそれは凄まじく不潔なものなので(オシャレとは真逆で、無頓着がゆえに汚れ放題虱放題になったもの)、さすがにオリジナルに忠実なものではないと思われます。若い頃から晩年までずーっと左側に三つ編みを垂らしています。右は国王の甥ブラウンシュヴァイク公クリスティアン。やはり左に一束三つ編みが見えます。ちょっと上のほうの画像、本家本元ポーランド国王ヴワディスワフ四世も、もちろん三つ編みです。

ひげ

Santi di Tito (1600)

口ひげと顎ひげは、この時代大人の男性としてはマストです。フランス国王アンリ四世なんかは中でも濃いほうと思います。3つ下の画像のアンリ三世は、逆にかなり薄そうです。

Unknown (17th century)

髭のまったくない状態で描かれている肖像は、まだその人物が子供であるということを示しています。このオランイェ公ウィレム二世は既に結婚もしており、元帥杖を持っていることから将校としての軍事訓練も受けていると思われますが、まだまだ対外的には子供の年齢で、成人しているとはみなされません。

Anthony van Dyck, Self-portrait (circa 1623/circa 1632)

画家のヴァン・ダイクは、「若く見せるため」に、二十歳を過ぎてもわざとヒゲを剃っていたなどと言われています。左は24歳頃。それでも、やはり右のように三十路を越えてくるとさすがに生やしていますね。

帽子

現在の王室等の正装には帽子は必須アイテムですが、この時代の男性も基本的には帯帽が原則です。肖像画で無帽でも、必ずサイドテーブルに帽子か冑が描いてあり、戦場で無帽の場合でも、やはり必ず側近や小姓が近くで帽子や冑を持ち歩いています。

また、これも現代にも通じますが、男性が「人前で帽子を取らない」というのは、相手より身分が上か、気の置けない者同士であることを意味しています。スペインの上位貴族の中でも国王の認めた者だけに与えられる特権「大貴族(グランデ)」は、国王の前でも帯帽して良い権利であり、ここからも帽子のもつ意味の重要性がわかります。

Formerly attributed to François Clouet (17th century)

16世紀後半の帽子は、今で言うキャスケットのような丸い帽子に、短いつばがついています。これはフランス国王アンリ三世。羽飾りや宝石がふんだんに使われました。

Frans Hals (1641)

これがだんだん山高帽のように背が高くなっていきます(ピルグリム・ハット)。フランス・ハルスの代表作で、ハールレムのレヘントたちを描いたものです。王侯貴族と違い、宝石や羽で飾ってはいませんが、全員がこの帽子をかぶっています。

Frans Hals (1639)

こちらもフランス・ハルス。ハールレムの市民兵の士官たちです(ハルス本人もこっそり混ざっています)。つば広帽子をかぶっているメンバーが何人もいて、羽根飾りがついている人もいます。これも『三銃士』でおなじみのタイプ。『アラトリステ』が被っているのもこのタイプですが、映画の主演モーテンセンの使っている帽子は、正真正銘の17世紀アンティークとのことです。贅沢!

少年の服装

Unknown (17th century)

幼児期の子供は、男も女も同じ格好です。女の子と同じように、ドレスを着せられて育てられます。理由は宗教的なものかと思いきや、「トイレトレーニングのため」と、思いっきり現実的な理由だったりします。だいたい今の学齢前後の年齢で大人と同じ服装になります。ルイ十四世と、「弟」のオルレアン公の子供時代の肖像は、ちょうどこの服装の端境期に描かれたものといえます。もっとも、オルレアン公はこの格好が気に入ったのか、大人になっても女装癖があったそうですが…。

鎧

「八十年戦争期の軍装」へ。

リファレンス

記事中に挙げた参考URL以外については以下のとおり。

- ウィルソン『オランダ共和国(世界大学選書)』、平凡社、1971年

- ヨハン・ホイジンガ『レンブラントの世紀―17世紀ネーデルラント文化の概観(歴史学叢書)』、創文社、1968年