Unknown (17th century) ユーリヒ公 In Wikimedia Commons

| 対戦国 |

第一次 第二次 |

第一次 第二次 |

|---|---|---|

| 勝 敗 | △ | △ |

| 参加者 | ブランデンブルク選帝侯ヨハン=ジギスムント ブランデンブルク選帝侯ゲオルク=ヴィルヘルム ブランデンブルク=アンスバッハ辺境伯ヨアヒム=エルンスト プファルツ=ノイブルク公フィリップ=ルートヴィヒ プファルツ=ノイブルク公ヴォルフガング=ヴィルヘルム プファルツ選帝侯フリードリヒ四世 アンハルト=ベルンブルク侯クリスティアン一世 バーデン=ドゥルラハ辺境伯ゲオルク=フリードリヒ アンリ四世 ナッサウ伯マウリッツ |

パッサウ司教レオポルト五世 リエージュ司教エルンスト プファルツ=ノイブルク公ヴォルフガング=ヴィルヘルム オーストリア大公アルプレヒト七世 セスト侯アンブロジオ・スピノラ |

ユーリヒ=クレーフェ継承戦争は、三十年戦争の前哨戦のひとつともいえる国際戦争である。1609年、スペイン・オランダ間では十二年休戦条約が発効していたが、1610年、オランダ軍は英仏とともにこれに介入、ユーリヒ攻囲戦を成功に導いた。中断を挟み再度勃発した紛争に、1614年、今度はスペインが参入する。さながらオランダとスペインによる代理戦争の様相を呈してきたこの戦いは、それでも、表面上の停戦を遵守するため、巧みに直接対決を避けるかたちで続けられた。

スピノラ侯の軍がマルクに侵入するのを阻止するため偶発的な衝突が起きたとしても、我が軍の側が先に休戦条約を破棄した、という口実を決して与えてはならない。そのようなことになれば、あらゆる批判や非難の矛先は閣下に向けられてしまう。

ナッサウ=ディレンブルク伯ウィレム=ローデウェイク/ Prinsterer, “Archives”

はじめに

Unknown (1614) ユーリヒ攻囲戦の寓意 In Wikimedia Commons 左端はマウリッツ公、中央がオランダを示すライオン、右がスピノラ侯を現すグリフィンです

ユーリヒ=クレーフェ継承戦争は、三十年戦争同様に西欧の複数国家が入り乱れた国際戦争です。文字どおり当初は、直系の嗣子なく亡くなったユーリヒ=クレーフェ=ベルク公ヨハン=ヴィルヘルム(1609年3月25日没)の後継をめぐる争いで、継承権を主張したのはブランデンブルク公、プファルツ=ノイブルク公の2人でした。これにプロテスタントとカトリックの「同盟(ウニオーン)」と「連盟(リーガ)」、そして軍事力として各国の軍隊などが続々加わっていきます。

いったん1610年に解決したかに見えたこの戦いは1613年に再燃しますが、このわずか数年の間で、当事者たちの相次ぐ死去や改宗によるパワーバランスの入れ替わりが激しく、さらに状況を複雑にしています。

この記事では、サイトの主旨上あくまでオランダに主眼を置き、1610年のユーリヒ攻囲戦と1614年の遠征を取り上げます。オランダ軍は連隊単位でなら、周辺諸国・諸侯への兵の貸し借りをこれまでに何度もおこなってきました。が、1609年にスペインとの間に交わされた十二年休戦条約による停戦のため、この継承戦争では総司令官率いるオランダ軍本隊が、初めて自国の領土以外のために、主力として派兵されることとなります。

ここでは簡単な(つもりでしたが長いです)経緯にとどめ、細かい個別エピソードなどは別記事「ユーリヒ=クレーフェ継承戦争 番外編」に譲ることにします。

経緯 その1

ドルトムント帝国議会とレオポルト五世のユーリヒ占拠

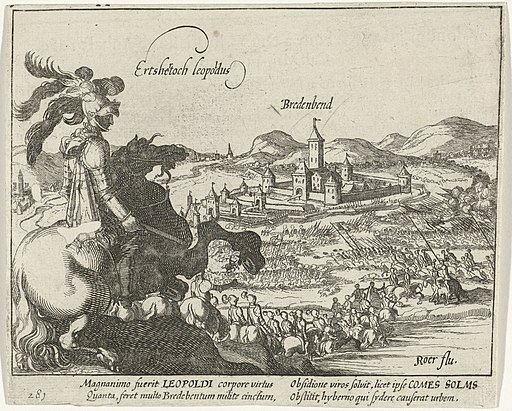

Simon Frisius (1613-1615) レオポルト五世のブライテンバント占領(1610) In Wikimedia Commons

上に挙げたように、継承権を主張したのはブランデンブルク公ヨハン=ジギスムントとその長男ゲオルク=ヴィルヘルム、プファルツ=ノイブルク公フィリップ=ルートヴィヒとその長男ヴォルフガング=ヴィルヘルムの二家です。彼らの主張の根拠は、先々代のユーリヒ=クレーフェ=ベルク公ヴィルヘルム五世(富裕公)で、前者はこの富裕公の直系の孫娘(長女の長女)にあたるアンナを妃に迎えており、後者は富裕公の次女アンナを妃に持ちます。どちらもアンナなので混乱しやすいですが、この2人のアンナは叔母と姪の関係です。主張者はそれぞれの配偶者とその長男たちということになります。

フランス国王アンリ四世とオランダ共和国連邦議会は、この争いに乗じて、神聖ローマ皇帝ルドルフ二世が漁夫の利を得ようとしているのではないか、との危惧を抱きました。ユーリヒ=クレーフェ=ベルク領はライン川の両岸の広大な領地であり、その北西部はオランダ共和国と接しています。フランスとは国境こそ隣り合っていないものの、この地域を皇帝家であるハプスブルク家が所有することになれば、フランスにとっても南のスペイン=ハプスブルク家と挟まれる格好になり好ましくはありません。また、アンリ四世は国際社会におけるフランスの発言力の強化も目論んでおり、進んで交渉役を申し出たという面もありました。

アンリ四世は二家による領地の分割を、逆にヘッセン方伯等ドイツ諸侯は二家による共同統治を提案し、妥結を図ります。1609年6月のドルトムント帝国議会において、ブランデンブルク公とプファルツ=ノイブルク公は、ヘッセン方伯等の案を採用し共同統治を約しました。彼らはもともとルター派で信教も同じくしており、平和裏な解決を望んでいて、とくに皇帝の介入を快く思わなかったことは同様です。暫定的な感は否めないものの、この時点での解決では大規模な軍事力の行使はありません。ここで終わっていれば、継承「戦争」とはならなかったはずです。

ところがルドルフ二世は突如、従弟にあたるパッサウおよびストラスブール司教レオポルト五世に命じ、ユーリヒの街を占拠しました。もちろん帝国議会の条項などは無視しての行為です。アンリ四世と連邦議会の懸念が現実になってしまったわけです。

アンリ四世の暗殺とアルプレヒト七世の調停工作

François Quesnel (circa 1610) 暗殺後安置されるアンリ四世 In Wikimedia Commons

アンリ四世はユーリヒ解放のための軍を組織し、自らが総大将として乗り込むことまで考えていました。その矢先の1610年5月、アンリ四世はパリで暗殺されてしまいます。しかし妃のマリー・ド・メディシスによって計画は続行され、70歳を越えた老元帥ラ・シャトル公は、当初予定されていた兵力の約半分弱ではありましたが、軍をそのままユーリヒに進めました。

その兵力を補うため、連邦議会は総司令官マウリッツによるオランダ軍本隊の派兵を決定します。これに対し、オランダと12年の休戦条約を結んでまだ1年しか経っていないスペインでは、南ネーデルランド執政のオーストリア大公アルプレヒト七世(皇帝ルドルフ二世の実弟)が、事態悪化を回避すべく奔走していました。幸いスペイン本国はこの継承戦争自体に無関心であり、南ネーデルランド執政府としても下手に巻き込まれたくないというのが本音でした。彼はプラハの兄皇帝やユーリヒを占領する従弟のレオポルト五世に使節を送り、マウリッツにも直接コンタクトを図って、武力衝突を避けるための調停を試みました。

蘭仏連合軍がユーリヒ攻囲を始めることをアルプレヒト七世から知らされたレオポルト五世は、カトリック「連盟」に助力を請います。が、バイエルン公をはじめほとんどがそれを拒否、徴募に応じたのは自身が司教を務めるストラスブールのみでした。これに対してプファルツ選帝侯フリードリヒ四世の主導するプロテスタント「同盟」の動きは早く、アルザス地方のいくつかの都市を奪取して、援軍の妨害に成功しています。

第一次ユーリヒ=クレーフェ継承戦争(ユーリヒ攻囲戦)

Joan Blaeu (1649) 「ユーリヒ攻囲戦 (1610)」 In Wikimedia Commons

ユーリヒ攻囲戦のオランダ側の参加者です。せっかく調べたので書いておきます。ロニー侯はシュリー公の息子です。

- ナッサウ伯マウリッツ

- ナッサウ伯フレデリク=ヘンドリク

- ナッサウ=ジーゲン伯ハンス=エルンスト

- ナッサウ=ジーゲン伯ヤン八世

- アンハルト=ベルンブルク侯クリスティアン一世

- ラ・シャトル公クロード

- ロアン公アンリ

- コリニー伯ガスパール三世

- ロニー侯マクシミリアン二世

- ヴィアー卿ホレス

- セシル卿エドワード

- マルケット卿ダニエル

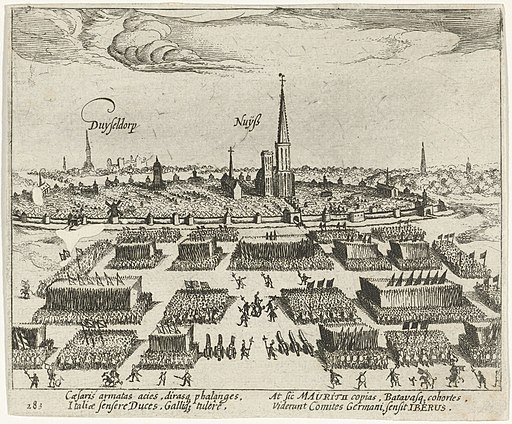

1610年5月、レオポルト五世はユーリヒの指揮を連隊長のラウシェンブルクに委譲すると、自身は街から逃げてしまいました。7月、アルザス地方での成功に乗った「同盟」諸侯の軍の一部がユーリヒ攻囲をはじめます。8月はじめにオランダ軍が到着、瞬く間に包囲網を完成させました。8月19日にはさらにフランス軍が到着、ユーリヒは3万を越す大軍に包囲されます。

マウリッツが懸念していたのは、「フランス軍の到着前に街が降伏してしまうこと」でした。一見、傲慢なほどの自信の表れとも見えますが、これは、アンリ四世亡き後のフランスとの友好関係を維持するための方策でもありました。オランダとカトリック国フランスとの良好な関係は、カルヴァン派に同情的なアンリ四世個人に帰するものが大きいことをオランダ側はよく心得ていました。このユーリヒ攻囲は「仏軍だけでは失敗するので助力して欲しい」という先王の申し出に対してのサポートでもあり、当初の計画では、フランス軍進軍時の露払いだけではなく、マウリッツ本人のキャンプでアンリ四世や老将ラ・シャトル公に技術指南や訓練法を見学させる目的もあったものと思われます。

Simon Frisius (1613-1615) マウリッツ公がノイスに集めた軍隊(1610) In Wikimedia Commons

片や援軍も望めず司令官まで逃亡してしまったラウシェンブルク連隊長にとっては、街が破壊され被害が出る前に降伏するほか選択肢はありませんでした。フランス軍到着後わずか1週間で坑道が城門まで達し、さらに1週間後の9月2日にユーリヒは開城します。その後皇帝軍は速やかに街を明け渡しました。攻囲側の撤退も鮮やかで、フランス軍は開城数日後には帰国の途に着き、ラ・シャトル公は帰国後老齢を理由に退役しました。オランダ軍もフランス軍に遅れて数日後にはキャンプをたたみます。上述のとおり、マウリッツはアルプレヒト七世側から再三の接触を受けており、スペインとの休戦破棄の意図が無いことを示す必要があったためです。

ユーリヒ攻囲戦では、中央の主力はオランダが担っています。前衛としてラ・シャトル公のフランス軍、「同盟」のアンハルト=ベルンブルク侯クリスティアン一世の軍が後衛です。イングランド軍は、オランダ・スペイン間の休戦中もオランダに駐留していたことがここからもわかりますが、この時はエドワード・セシルの連隊が若年のアンハルト侯を支援していたようです。また、フリースラント連隊は、州総督のウィレム=ローデウェイクでもその弟で元帥のエルンスト=カシミールでもなく、彼らの甥であるハンス=エルンストが率いていました。休戦によって実戦の機会を奪われてしまった二十代後半のこの世代が、絶好の勉強の場として、このとき敢えて連隊の運営をまかされた可能性もあります。実際この攻囲戦そのものは難易度が高くないうえに、マウリッツ自身が総指揮官なので、他のベテラン将軍の力までは不要との判断があったのかもしれません。

経緯 その2

Unknown (1610)プファルツ=ノイブルク公とレオポルト五世の寓意 In Wikimedia Commons イエズス会と教皇の支持を取り付けようとしている図です

第一次ユーリヒ=クレーフェ継承戦争は、主張者同士の軍事衝突ではなく、「第三者による余所様の土地の不法占拠を解く」ことが目的の軍事力の行使です。もっとも、ルドルフ二世側に継承権の主張の要素があれば、「継承戦争」の用語も間違いではありません。

しかしここから短いスパンの間に、関係者たちの状況が次々に変化します。まずはユーリヒ攻囲戦の直前にアンリ四世が暗殺されたのに始まり、攻囲戦の直後にはプロテスタント「同盟」の盟主プファルツ選帝侯フリードリヒ四世が病死、そして1612年には当の皇帝ルドルフ二世が亡くなります。フランスは前述のとおり王妃マリーが摂政に、プファルツでは未成年のフリードリヒ五世が後を継ぎました。そして皇帝にはルドルフの弟マティアスが選出されます。

ユーリヒ=クレーフェでは、分割統治ではなく共同統治を選んだ為政者たちでしたが、そのおかげで公国全体は不安定なままでした。まずは1610年のうちに、公国の代官のひとりブランデンブルク選帝侯ヨハン=ジギスムントの弟エルンストが、周辺国の諸侯の支援を取り付けるため、ルター派からカルヴァン派に改宗します。エルンスト死後の1614年2月には、兄のヨハン=ジギスムントも続いてカルヴァン派に改宗しました。というのも、他方の統治者プファルツ=ノイブルク公家では、それに先んじる1613年7月、フィリップ=ルートヴィヒの長男ヴォルフガング=ヴィルヘルムがカトリックに改宗し、さらに10月にはカトリック「連盟」の盟主のひとりバイエルン公マクシミリアン一世の末妹と結婚するという一大事件が持ち上がっていたためです。(なお、父のフィリップ=ルートヴィヒはルター派のままでしたが、1614年8月には紛争の決着を見ないまま亡くなります)。ブランデンブルク選帝侯のカルヴァン派改宗はそれへの対抗措置の意味合いもあったと思われます。

このように直接関係していた当事者たちが死亡したことに加え、ここで宗教的相違に基づく緊張の要素が発生することになりました。

カトリックに改宗したプファルツ=ノイブルク公ヴォルフガング=ヴィルヘルムは、ブランデンブルクとの共同統治に異を唱え、再度自らの継承権を主張しました。そして妻の実家バイエルンを通じカトリック「連盟」だけではなく、4年前にはこの問題への干渉を避けていたスペイン(南ネーデルランド執政府)の支持までも取り付けました。これに対して自前の充分な軍隊を持たないブランデンブルク選帝侯は、オランダとイングランドに助力を求めます。

第二次ユーリヒ=クレーフェ継承戦争

Attributed to Pieter Snayers (after 1614) 「アーヘン攻囲戦(1614)」In Wikimedia Commons

オルデンバルネフェルトをはじめとするオランダ連邦議会は、何よりもプファルツ=ノイブルク公とブランデンブルク選帝侯の軍隊が直接対峙することを避けるべきだと考えました。4年前同様、共倒れになったところを皇帝に攫われてしまうのが最悪のシナリオと判断したためです。さっそく議会の主導で遠征軍が組織されます。オランダ軍総司令官は前回同様マウリッツ、それと同時にスペイン側のフランドル方面軍の総指令はスピノラと決定されました。

1610年以降、オランダもユーリヒに代官と若干の守備隊を置いていました。まずは彼らに、ユーリヒに駐留するプファルツ=ノイブルク軍を追い出させてオランダの統制下に置き、守備兵を大幅に増強しスペイン軍に備えることになります。

マウリッツら軍部は、議会より一歩先を考えていました。4年前に調停に徹した南ネーデルランド執政府が、敢えてここでスピノラ軍を投入するということは、当時の皇帝ルドルフ二世同様、この争いに乗じて利益を得るつもりであると踏んだためです。とくにウィレム=ローデウェイクはレーワルデンに居ながらにして状況を正確に把握しており、スピノラ軍の最終目的はユーリヒではなくライン川、とくにその要衝であるヴェーゼルの奪取とまで完全に予測しています。

その読みどおり、マーストリヒトを出たスピノラ軍は、まずはアーヘンに駐留するブランデンブルク守備隊を2日間で蹴散らし、東進してデューレンを落とした後プファルツ=ノイブルク公と合流し、ユーリヒには目もくれずに遠く北上してノイスとミュルハイムを占領します。さらにクレーフェ領に侵入してデュイスブルクとヴェーゼルを占拠しました。

エメリヒに軍を集めたマウリッツ軍は、スピノラの動きに躊躇し決定を遅らせる議会に苛立っていました。(マウリッツは立場上独断で軍を動かせず、議会の決定を必要としています)。マウリッツ自身は当初、スピノラが直接ライン方面を目指すと考えていましたが、スピノラは牽制のためいったん南に進軍しました。ウィレム=ローデウェイクは、遅かれ早かれスピノラはヴェーゼルを目指すのでオランダ軍はエメリヒを動くべきではないと忠告しますが、英国王ジェームズ一世のユーリヒ方策のための提案を容れるかたちで、議会はユーリヒ増援を決定します。

Unknown (1614) ユーリヒ=クレーフェ継承戦争と十二年休戦条約破談の危機の寓意In Wikimedia Commons

しかしマウリッツはアーヘンが2日で開城したことを知ると、スピノラ軍の後を追うだけでは1606年遠征の二の舞になる危険性があると考えました。そして、南回りのスピノラ軍がクレーフェ公領・マルク伯領に入る前に先に領内の街を押さえ、侵入を阻む策に出ることにしました。冒頭に挙げたように、ウィレム=ローデウェイクは、(直接対決そのものは止めないものの)自分たちから先にスペインに手を出さないよう、一発の弾丸にさえ注意を払うよう、再三マウリッツに注意を促しています。オランダとスペインはあくまで恒久的な和平ではなく一時的な停戦を結んだに過ぎず、オランダおよび連邦議会はその統治権を認められているわけではないので、条約違反は相手側にとっての格好の攻撃材料になってしまうからです。

ところが状況はスピノラ側も同じです。とくに今回の遠征は、スペイン本国の意向に沿ったものではなく、執政府の独断で押し進めているという弱みもありました。スペイン側が休戦条約違反の汚名を着せられるのも、やはり執政府にとっては都合はよくなかったわけです。

そのため、両軍の進軍は巧みに互いを避けるかたちでおこなわれました。要は、まだ相手が来ていない街に先回りして自軍の旗を立てていく、早い者勝ちの陣取り合戦のようなものです。最終的にスペイン軍はライン川西岸のクサンテン、オランダ軍はクサンテンのやや北のライン川東岸のレースに入り、川を挟んで向かい合うことになりました。

余波

Peter Paul Rubens (circa 1620) ユーリヒ占領 In Wikimedia Commons

クサンテン条約

10月13日、クサンテンにおいて両者の和平交渉がはじまることになりました。プファルツ=ノイブルク公とブランデンブルク選帝侯は共同統治をやめ、分割統治をすることになりました。北半分のクレーフェ=マルク領およびラーフェンスブルクがブランデンブルク選帝侯、南半分のユーリヒ=ベルク領およびラーフェンシュテインがプファルツ=ノイブルク公に分割されることが、英仏の仲介により取り決められました。前者はプロテスタント化、後者はカトリック化されることになります。

が、この条約に署名がされたのは11月12日になってからです。というのも、基本骨子自体はすぐに決まったものの、スピノラ将軍がヴェーゼル(ブランデンブルクに割譲されるクレーフェ=マルク領内)を決して放棄しようとしなかったためで、その調整に1ヶ月も要してしまいました。ユーリヒ(プファルツ=ノイブルクに割譲されるユーリヒ=ベルク領内)をオランダが保持するという交換条件で妥結が図られます。そのため、互いの領内に「ねじれ」の関係になる都市がそれぞれ存在することになってしまいました。

Unknown (1614-1616) ブランデンブルク選帝侯とナッサウ伯の共闘の寓意 In Wikimedia Commons

この戦争は、当事者の数も多くその利害関係が入り乱れているため、誰が「勝った」とはいえず、すべてにおいて妥協ともいえる結果となりました。比較的恩恵を受けたのは、西ヨーロッパに地盤を獲得したブランデンブルク、ライン川の渡河ポイントを押さえることで「スペイン街道」の補給路の利便性が向上した南ネーデルランド執政府あたりでしょうか。オランダにとってはブランデンブルクの代理戦争をしただけで新たな領土を得たわけでもなく、しかもブランデンブルクはオランダの兵を借りた代金どころかそのローンの利子も払えない有様で、いちばん割を食った部類かもしれません。

ユーリヒはこの8年後、休戦空けすぐの1622年にスピノラ軍に攻囲され開城します。同様にヴェーゼルは1629年、マウリッツの弟フレデリク=ヘンドリクの時代になってから奪還されることになります。

三十年戦争との関わり

分割後のクレーフェ=マルク領とユーリヒ=ベルク領 In Wikimedia Commons

ユーリヒ=クレーフェ継承戦争では、実際の武力衝突は散発的襲撃レベルに終始し野戦はなく、大規模攻囲戦――しかも多分に一方的なもの――もユーリヒ攻囲戦のみです。その意味では、この4年後の三十年戦争とは性格は違っています。ですが、ひとつのきっかけから周りの多数を巻きこみ、あるいは介入の隙を与え、最終的に第三者に利益を与えてしまうという点では、充分に前哨戦に値するものでもあります。

三十年戦争終結時の条約「ウェストファリア条約」では、ユーリヒ=クレーフェ継承戦争の結果「北半分のクレーフェ=マルク領およびラーフェンスブルクがブランデンブルク選帝侯、南半分のユーリヒ=ベルク領およびラーフェンシュテインがプファルツ=ノイブルク公に分割」が、改めて明文化されたうえで確認されました。

なお、ユーリヒ=クレーフェ継承戦争の二家の為政者たちの三十年戦争の生き方は全く対称的です。プファルツ=ノイブルク公ヴォルフガング=ヴィルヘルムはウェストファリア条約後まで生き延び、三十年戦争時はいずれの陣営にも与せず領土防衛に徹底して、このとき獲得した領土を見事保全しました。逆にブランデンブルク選帝侯ヨハン=ジギスムントは三十年戦争勃発直後の1619年に死去、長男のゲオルク=ヴィルヘルムは陣営を変えては損害を被るという悪循環に苛まれ、領地はドイツ国内で一二を争うほどの蹂躙を受けることになってしまいました。もっとも1640年にはさらにその長男、のちの「大選帝侯」ヴィルヘルム=フリードリヒに再度代替わりし、その手腕によって被害の拡大は食い止められ、ウェストファリア条約で有利な条件を獲得することに成功しています。

リファレンス

記事中に挙げた参考URL以外については以下のとおり。

- 栗原福也「十六・十七世紀の西ヨーロッパ諸国 二 ネーデルラント連邦共和国」『岩波講座 世界歴史(旧版)<15>近代2』、岩波書店、1969年

- クリステル・ヨルゲンセン他『戦闘技術の歴史<3>近世編』、創元社、2010年

- ジェフリ・パーカー 『長篠合戦の世界史―ヨーロッパ軍事革命の衝撃 1500-1800年』、同文館出版、1995年

- フランソワ・バイルー(幸田礼雅 訳)『アンリ四世―自由を求めた王』新評論、2000年

- Wilson, “Thirty Years War”

- Motley, “Life and Death”

- Prinsterer, “Archives”

- Markham, “Veres”