オランダ語訳聖書 (1630) In Wikimedia Commons

後に八十年戦争の起点とされる1568年は、他のヨーロッパ地域でも宗教を起因とする争い――迫害や異端審問、宗教戦争――が起こりつつある時代でもありました。そしてそこから80年間の間には、八十年戦争のほかに、ユグノー戦争、ケルン戦争、英西戦争、ユーリヒ=クレーフェ継承戦争、そして三十年戦争と、多くの宗教戦争も同時並行しています。ここでは、これらの関連戦争にも触れながら、八十年戦争の宗教戦争的側面を概観します。

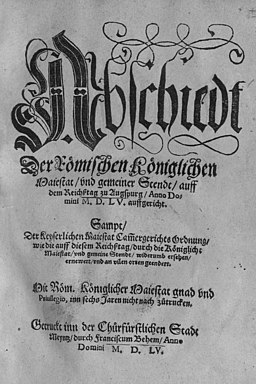

アウクスブルクの和議

『アウクスブルクの和議』(1555) In Wikimedia Commons

16世紀後半から17世紀にかけての宗教戦争について語る際、必ず遡って言及されるのが、この『アウクスブルクの和議』(1555)です。それだけ重要な概念ということです。ここでの原則、いわゆる信仰属地主義「支配者の宗教、その地に行わる cujus regio,ejus religio(世界大百科事典 第2版による邦訳)」では、カトリック以外の信仰(プロテスタント)が初めて神聖ローマ帝国で認められた一方、それはあくまでルター派のみを対象としていて、その他宗派は異端扱いとされたままでした。先に挙げた宗教戦争は、すべてこの和議の対象外となった宗派、とくにカルヴァン派が重要なファクターとなったものです。

偶像破壊運動から「血の法廷」へ

Frans Hogenberg (1566)「偶像破壊運動」 In Wikimedia Commons

フランスでは1560年、ネーデルランドでは1566年に大規模な偶像破壊運動が起こりました。改革派教会では偶像崇拝を是としないため、カルヴァン派教徒にとっては、聖像や聖画にあふれたカトリック教会はそれだけで忌避の対象ですらありました。そしてこの偶像破壊運動は、

- 些細なきっかけでも起こりやすいこと

- 教会はどの街にでもあるためどこででも起こりうること

- 一般信徒の誰でもが起こしうること

- その容易さから各地に飛び火しやすいこと

- カトリック側の一般信徒からの報復も容易なため衝突に発展しやすいこと

等複数の危険性を孕んでいました。

ネーデルランドでは、この破壊運動の先年1565年、スペイン国王フェリペ二世から執政に宛て異端審問を従来どおり厳格に実施するよう方針(セゴビア書簡)が示され、それに反対する地元貴族数百名による『盟約』が結ばれていました。彼らは異端審問の中止を求めて翌年4月に請願書をしたため、執政マルハレータから妥協を引き出すことに成功します。この迫害の緩和によってカルヴァン派は信徒を増やすための野外説教を盛んに行うようになります。ところが逆にそれが契機となり、聖ラウレンツィオの祝日(8/10)にステーンフォールデ近郊の聖ラウレンツィオ修道院で、説教中にエキサイトした信徒たちにより最初の偶像破壊運動が発生します。これは瞬く間にネーデルランド中に広がり、フランドル州だけで400もの教会や修道院が被害に遭いました。

Salomon Savery (After 1620) 「盟約」 In Wikimedia Commons

この偶像破壊運動に最も衝撃を受けたのが、当の 『盟約』の貴族たちです。まさかこのような暴挙が引き起こされるとは予想もしておらず、正直恩を仇で返されたと憤ったり、とんでもないものにサインしてしまったと後悔した者も多数いたことでしょう。

執政府はそのような動揺を利用して多数の盟約貴族たちを取り込み、事態の収拾を図りました。さらに本国スペインではこの原因を執政府の弱腰に帰し、ネーデルランドに対してより強硬策を採ることを決意します。そこで新執政として到着したのがアルバ公です。アルバ公が就任後真っ先におこなったのは、この偶像破壊運動の責任を追及することでした。のち「血の評議会」と呼ばれることになる特別法廷では、信教・身分の区別なく容赦のない断罪が行われました。カトリック且つ金羊毛騎士であるエグモント伯とホールネ伯の処刑も、特例なく処置が行われた証左のひとつです。

「反乱」の開始から「ユトレヒト同盟」へ

Unknown (16th century?)「血の法廷」 In Wikimedia Commons

ここまでが八十年戦争「前」の話です。このサイト内でも何度か言及していますが、八十年戦争期のオランダは決してプロテスタントが多数派の地域ではありません。むしろこの最初期の1560年代にはカルヴァン派は圧倒的少数派と言ってよく、それは『盟約』に関しても同様で、さらに最終期の1640年代に至っても、単純人口比ではカルヴァン派・カトリック・その他の宗派でちょうど三分割しているくらいのイメージです。

アルバ公の政策は、異端審問だけではなく、「十分の一税」など信教を問わない政策についても反発を招くものが多く、ネーデルランド各地ではアルバ公ひいてはスペイン兵の撤退を求める「反乱」が開始されました。反乱初期では「海乞食」の活躍が有名ですが、彼らの船舶の調達にラ・ロシェルのユグノーが協力したというだけで、彼ら自身の信仰はばらばらです(乞食党のはなし/「ヘーゼン」と「ゴイセン」参照)。

それでもネーデルランドの反乱が宗教戦争とされるのは、州議会や都市の為政者層にカルヴァン派が食い込み始めたためです。例えば、「海乞食」が最初に奪還した都市デン=ブリールを擁するホラント州、それに隣接する沿岸のゼーラント州は、1573年の早い段階から州議会がカトリックの礼拝を禁じています。八十年戦争期の政治的トピックスの「カルヴァン派」という表記は、「カルヴァン派為政層」と読み替えたほうが実勢に近いかもしれません。

after van de Venne (1878) 「ヘントの和平」の寓意 In Wikimedia Commons

アルバ公の失脚後、3年の空白を経て執政となったスペイン王弟アウストリア公は、いったんスペイン兵の国外退去を約しておいてそれを反故にしたうえ、ジャンブルーの戦い(1578)で反乱軍に大勝し、反乱諸州に物心両面からダメージを与えました。その後、反乱側も徹底抗戦派・中間派・恭順派と内部分裂していきます。徹底抗戦派にカルヴァン派が、恭順派にカトリックが結びつくことは容易に想像できます。この分裂が明文化されたのが1579年の「アラス同盟」および「ユトレヒト同盟」です。「ユトレヒト同盟」はその第十三条に「信教の自由」を謳いつつも、あまりにその内容がカルヴァン派的であるとして、オランイェ公ウィレムは、自身でその成立を弟のナッサウ伯ヤン六世に託しておきながら、自らは即座にサインするのを躊躇ったほどでした。

この「ユトレヒト同盟」成立の翌年、フロニンゲン州のレンネンベルフ伯がスペイン国王に帰順したことが、抗戦派をさらに強硬にさせ、同盟加盟州内でのカトリックの礼拝が禁じられることになります(「フロニンゲン奪還」より「レンネンベルフの背信」参照)。

共和国の成立から十二年休戦条約へ

van de Venne (1624-1626) 「十二年休戦条約」の寓意 In Wikimedia Commons

「ユトレヒト同盟」(1579)、「廃位布告」(1581)、オランイェ公ウィレムの暗殺(1584)、英国人執政レスター伯の時代(1585-1587)を経て、1588年に連邦議会は自らを主体とした共和国となります。この間スペイン執政のパルマ公は、南部諸州のうち「ユトレヒト同盟」に加盟していた諸都市の取り崩しを図り、北部のホラント州やゼーラント州には南部からの亡命者、とくに財力のあるカルヴァン派商人の流入が続きました。そのため、連邦議会や州議会のレベルでは、この頃までには既に議員の過半数がカルヴァン派で占められていたと思われます。

共和国軍でも同様、上層部はカルヴァン派で占められました。オランダ軍では慢性的な人員不足から兵士のリクルートは積極的に行われていましたが、少なくとも将校に関してはカトリック教徒は排除されました。とはいえ全体的に締め付けは緩く、外国人見学者はカトリック教徒でも歓迎されています。また、一般兵士については、少なくともデカルトが志願した1618年頃には、既に信仰はほとんど問われなかったようです。

Caspar Jacobsz. Philips (1769) カトリックの「隠れ教会」内部 In Wikimedia Commons

市民の中のカトリック教徒は、この時期にはまだ人数としては最多層だったかもしれません。もちろん、都市として総員追放の措置をとっている議会もありますし、新たに連邦に組み入れられた都市の場合、スパイ排斥の目的からカトリックの全員退去が決定される場合もあります。それでも、かつてのアルバ公時代のような迫害・拷問・懲罰などはカトリック教徒に対しては行われませんでした。カトリック教会がそのままで残された都市もあれば、公然の秘密としての「秘密教会」はどこの都市にも存在しました。改宗させるにも数の多すぎる彼らに対して、禁止命令を出しつつも黙認するという、ある意味の共存が図られていった結果と思われます。

ユーリヒ=クレーフェ継承戦争からボヘミア・プファルツ戦争へ

von Piloty (1870) ミュンヘンでの「カトリック連盟」の設立(歴史画) In Wikimedia Commons

オランダが休戦期に入るのと時期を同じくして、ライン川を挟んだお隣では「ユーリヒ=クレーフェ継承戦争」が勃発します。この戦争はドイツ諸侯に「プロテスタント同盟(ウニオーン) 」と「カトリック連盟(リーガ)」という、信教の違いによる党派対立を発生させ、三十年戦争の前哨戦として扱われることも多いです。その後さらにオランダは軍事力の輸出(といえるようなもの)も行うようになり、隣地だけではなく、遠く地中海にまで兵を貸すようになります。当時の近隣諸国からすれば、ヨーロッパで最も厳しい訓練を積んだ軍隊が休戦で遊んでいるわけですから、その力を借りたいと思うのは当然のことかもしれません。

詳細は個別記事に譲りますが、オランダはユーリヒ=クレーフェ継承戦争でこそブランデンブルク選帝侯の求めに応じてウニオーン側へ助力する一方、モンフェラート継承戦争やグラディスカ戦争では、カトリック国サヴォイアやヴェネツィアへも派兵しています。先に書いた、デカルトがオランダ軍に志願したのもちょうどこの時期にあたり、既に信教が最重要事項ではなくなっていることがわかります。

参考記事

「プロテスタント同盟(ウニオーン) 」

「ユーリヒ=クレーフェ継承戦争」

「グラディスカ戦争」

なお、三十年戦争が勃発し、ナッサウ伯の近い親戚でもあるプファルツ選帝侯フリードリヒ五世(「ウニオーン」の盟主)がプファルツを失った際、オランダは彼らの亡命は受け入れたものの、現地へは申し訳程度の派兵をしたのみです。

宗教論争からクーデターへ

ドルト信仰基準 In Wikimedia Commons

逆にこの頃のオランダ国内では、旧教対新教どころか、カルヴァン派同士、解釈の違いによる狭い枠内での宗派対立が激化していました。

経緯については「宗教論争からクーデターへ」参照。

この時開催された「ドルトレヒト全国教会会議」で、カルヴァン派の中でも「厳格派」がオランダの国教と定められます。対立していたカルヴァン派の「穏健派」は亡命したり追放されたりしますが、それでいて、「国教」以外のその他の宗派の信徒についてはとくに何も言及されていません。つまりは、カルヴァン派の中の一部のみが断罪され、カトリックは蚊帳の外という、外から見れば何ともちぐはぐな結果となっています。

デンマーク・ニーダーザクセン戦争からウェストファリア条約へ

(1637) オランダ語訳聖書の表紙 In Wikimedia Commons

見出しに挙げたデンマーク・ニーダーザクセン戦争からウェストファリア条約への時代は、オランダではオランイェ公フレデリク=ヘンドリクの州総督時代と重なります。1637年には、国教となった「厳格派」の牧師たちによってオランダ語の聖書も発行されました。

またこの頃から、先のクーデターで国外退去していた「穏健派」カルヴァン派が続々帰国するようになります。この時代になると、共和国内での信教は相当に「寛容」(この記事では敢えてここまで使ってこなかった単語ですが)と言って良い様相になってきたようです。哲学者となったカトリック教徒のデカルトも、そんなオランダの空気が気に入って国内各地に滞在するようになります。

とはいっても、オランダ軍およびその友軍内では未だカトリック将校は相当に少数派でした。1637年、フランス軍のブイヨン公フレデリク=モーリスは、総司令官オランイェ公フレデリク=ヘンドリクの甥にもかかわらず、カトリックに改宗したという理由でオランダ軍内でのあらゆる地位を剥奪されました。この頃にも排除条項が生きていた一例です。

しかしオランダほどではないにせよ、ヨーロッパ内でも宗教対立の色は急激に薄まっていきます。1635年のフランスの三十年戦争参戦により、旧教対新教の図式は完全に崩れました。また1637年にイエズス会の影響の強いフェルディナント二世から息子のフェルディナント三世へ神聖ローマ皇帝が代替わりしたことも大きく、さらに1640年代に入ると、皇帝軍側にもプロテスタントの元帥が登場するようになります。

van Nieulandt(子)(1650) ウィレム二世下での平和の寓意 In Wikimedia Commons

1648年のウェストファリア条約ではオランダの独立が承認されるとともに、カルヴァン派も容認されました。アウクスブルクの和議から実に1世紀近く経っていることになります。オランダでも、ここに挙げた絵画のように、カルヴァン派の画家がカルヴァン派のオランイェ公たちの横に修道女やら天使やらを配して称賛を現す、という図式がまったく問題にならないほどには、多宗派共存が広く当然のものとなっていたといえるでしょう。

リファレンス

- 佐藤弘幸『図説 オランダの歴史』、河出書房新社、2012年

- 桜田三津夫『物語 オランダの歴史』、中公新書、2017年

- 森田安一編『スイス・ベネルクス史(世界各国史)』、山川出版社、1998年

- 川口博『身分制国家とネーデルランドの反乱』、彩流社、1995年

- 栗原福也「十六・十七世紀の西ヨーロッパ諸国 二 ネーデルラント連邦共和国」『岩波講座 世界歴史(旧版)<15>近代2』、岩波書店、1969年