“Graeue van Nassouwen” (1485-1495) In Wikimedia Commons

ひとつの記事にする必要もないような、「だから何?」的な小ネタを、思いつくまま小出ししていきます。たまーに見ると増えてるかもです。

マウリッツと伊達政宗

実はナッサウ伯マウリッツと伊達政宗、この2人はタメ年だったりします(1567年生まれ)。家督を継いだのも同じ1584年ですね。管理人が仙台出身のため、なんとなーく気づいただけのことで、当然ながら、歴史上直接の関わりは何一つありません。あしからず…。

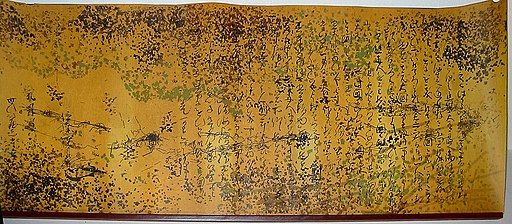

伊達政宗からフェリペ三世への書簡 (1613) In Wikimedia Commons

フェリペ三世から伊達政宗への書簡 (1616) In Wikimedia Commons

とはいえマウリッツは徳川家康と、政宗はフェリペ三世とそれぞれ貿易を打診する内容の書簡のやり取りをしており、ややニアミス感はあるような…?

なお、政宗がヨーロッパに派遣した支倉常長ら「慶長遣欧使節(1613年日本出航)」が謁見したのはスペイン国王フェリペ三世のほか、バチカンの教皇パウルス五世です。ちょうどオランダとスペインの十二年休戦の時期にあたります。支倉常長の洗礼名、「ドン・フィリッポ=フランシスコ・ハセクラ」は、フェリペ三世とその寵臣レルマ公フランシスコ=ゴメスから与えられた名とのことです。

くじら隊長

Jan Saenredam (1602) ベフェルウェイク近郊に打ち上げられたクジラ In Wikimedia Commons

オランダの海岸にはしょっちゅうクジラが打ち上げられていました。八十年戦争期間中に描かれた絵からみても、1577年、1598年、1601年、1614年とかなり頻繁です。時期は12月とか2月とか、冬が多いようです。

上記の絵の中心で、調査の指揮を執っているのはナッサウ伯エルンスト=カシミールです。当時はクジラ油(灯火などに用いられます)の精製所などもあり、そのための捕鯨も行われていました。クジラ一頭あればけっこうな一財産になるため誰彼構わず争奪戦にならないよう、また、測量(オランダ軍のトップにはそういうの大好きな人がいますから)が行われる前に解体されないよう、現場監督が必要となります。左手前では図面を描いている人が居ます。これは画家サーンレダム本人とのこと。それにしても、最前線慣れしているエルンスト=カシミールですらハンカチで鼻を押さえているところをみると、臭気も相当だったのでは…。

絵の奥のほうには、掘っ立て小屋まで建ててご相伴に預かろうとしている野次馬たちが見えます。調査後に振舞われることを経験則から知っているんでしょう。彗星同様、クジラも凶兆のひとつではありましたが、現実的には楽しいイベントのひとつだったものと思われます。

テニスサークル?

Unknown (17th century) ジュ・ド・ポーム In Wikimedia Commons

案外触れられないですが、当時の貴族の娯楽のひとつにテニス(正確にはその前身のジュ・ド・ポーム)がありました。ビネンホフ近辺にもテニスコートがあって、ナッサウ伯たちもテニスを楽しんでいました。とくに、フレデリク=ヘンドリクと妻のアマーリアは、テニスで仲良くなったらしいです。大学のサークルみたいな社交の場(?)だったものと思われます。

映画『もうひとりのシェイクスピア』でも、エセックス伯とサウサンプトン伯がテニスをし、オックスフォード伯がその審判をしているシーンがありました。ちょうど上掲の画像のように室内で、テニスとスカッシュの中間のような感じです。

犬好き

ウィレム一世は犬好きで、いつも傍らに「ポンペイ Pompey」という名のパグ犬を連れていました。デルフトの新教会にある墓所にも、ウィレムの彫刻の横に、きちんとポンペイが居ます。当時の貴族は猟犬を何頭も飼っていますし、食事の際にも残飯を食べさせるための犬がテーブルの周りをうろうろしているのが日常の風景です。その中で敢えて名前までつけて側に置いているのは、よほど可愛がっていた証拠です。

沈黙公の足元(左端)にいるのが「ポンペイ」 In Wikimedia Commons

また、カンバーランド公ルパート(プファルツ選帝侯フリードリヒ五世の三男で、ウィレム一世のひ孫にあたる)は、「ボーイ Boy」という名の凶悪なプードル(どんなんだ)を連れて戦場を駆け回っていました。この「ボーイ」は、もともとルパートが虜囚時代に暇つぶしのためにあてがわれたもので、なんだかネーミングもおざなりです。しかし保釈後もいつも行動をともにし、チャールズ一世などイングランド王室の人々にも可愛がられました。が、敵からは悪魔の手先と恐れられ、最後は戦場で殺されてしまったとか。

17世紀のマンガ?左が「ボーイ」 (1640年代) In Wikimedia Commons

映画『クロムウェル』には「ボーイ」を連れたルパートが登場します。とりあえすフツウの犬です。プファルツ色の衣装にもご注目。

馬好き

Adriaen van de Venne (1618) ファルケンブルクの馬市を訪れるマウリッツとフレデリク=ヘンドリク In Wikimedia Commons

マウリッツは超がつくほどの馬マニアです。ハーグ郊外のレイスウェイクには自分専用の厩舎を所有していましたし、上に挙げた絵画のように、馬市があれば必ず訪れ自ら目利きします。また、ニーウポールトの戦いの記事にも書きましたが、戦闘後に従弟たちが捕獲した良血馬は皆取り上げてしまいました。

Pauwels van Hillegaert (1633-1635) ニーウポールトの勝利の後献上された白馬に跨るマウリッツ In Wikimedia Commons

マウリッツの生まれ故郷、16世紀のドイツ・ナッサウ家の本拠地ディレンブルクでは、マウリッツの祖父ウィレム・デ・レイケの頃から馬の繁殖を始めていました(現在の「ヘッセン州立馬牧場」)。もちろん貴族の子弟は幼少期より乗馬訓練は受けますが、マウリッツは物心ついた頃から、乗馬だけではなく馬の繁殖や調教にも慣れ親しんできたといえます。オランダでの反乱が軌道に乗ると、マウリッツの父オランイェ公ウィレム一世はこの地元の馬をオランダに輸入するようになりました。その後16世紀のうちに、おそらく軍制改革の開始と前後して、マウリッツはさらにディレンブルクでの馬生産事業を拡大させ、オランダ国内にもプロモーションをかけたようです。(とはいえ、「ディレンブルガー・ラムスナーゼ」とよばれるこの馬種は、乗用馬というよりはパレード用や馬車用なので、あまり軍用馬として数を捌いたわけではなさそうです)。

1623年、マウリッツの暗殺未遂事件が勃発します。毎日レイスウェイクの厩舎に行くことを日課にしていたマウリッツを待ち伏せする、という計画が立てられたもので、晩年にも日々馬に関わっていたことのわかるエピソードです。

リファレンス

記事中に挙げた参考URL以外については以下のとおり。

- アムステルダム国立博物館 Gestrande walvis bij Beverwijk, 1601, Jan Saenredam

- アムステルダム国立博物館 Prins Maurits en Frederik Hendrik op de paardenmarkt van Valkenburg, Adriaen Pietersz. van de Venne, 1618

- Royalton-Kisch,M., Adriaen van de Venne’s Album, British Museum Press, 1988